En este ensayo, Daryush Shayegan apunta todo lo que su ciudad no es para después esbozar todo lo que puede llegar a ser. Las herramientas con las que cuenta Teherán para ser una estacada metrópoli de Oriente Medio, nos dice, son el desengaño utópico y el fracaso de la religión en la esfera pública.

Antes que nada, déjenme decir que no soy urbanista, ni arquitecto, ni historiador del arte, ni siquiera sociólogo. En el fondo no soy más que un librepensador que en otro tiempo fue un poco un estudioso del hinduismo, de las religiones comparadas y medio filósofo. Así que, si esperan que les haga alguna revelación espectacular, de seguro se van a decepcionar bastante. Sin embargo, reconozco que siempre me han interesado las ciudades antiguas, desde el punto de vista simbólico de las grandes urbes tanto occidentales como orientales, unos emporios llenos de historia y que descubren los monumentos prestigiosos de la historia de la humanidad. He admirado Delfos, Benarés, Agor Vatl, la Ciudad Prohibida de Pekín, Kioto, Luxor, el Machu-Picchu y las pirámides mayas de Palenque; he apreciado muchísimo “el tiempo de las catedrales”, como muy bien lo ilustra Georges Duby en su libro homónimo; me han seducido las “ciudades emblemáticas” como Ispahán, Florencia, Roma y Toledo. Hasta he tratado de comprender el sorprendente microcosmos que fue París, centro intelectual de la cristiandad en la Edad Media y capital del siglo XIX, según Walter Benjamin, que sentía una verdadera pasión por esta ciudad. En un artículo que publiqué hace tiempo en Francia, incluso me atreví a comparar Ispahán con París, y mostré hasta qué punto una estaba en las antípodas de la otra. Si bien el París haussmaniano del Segundo Imperio era, como decía muy bien Baudelaire, un “hormiguero, una ciudad llena de sueños”, Ispahán era una especie de visión “imaginaria” suspendida en el espacio del sueño. Es cierto que hoy debo hablar de Teherán, ya que éste es el tema de nuestro coloquio aquí. Pero permítanme que, antes de hacer ninguna afirmación sobre Teherán, mi ciudad natal, les hable un poco de las ciudades tal como siempre me las he imaginado.

Por lo que puedo recordar, he vivido en unos espacios dislocados donde la forma y el contenido, lejos de crear una simbiosis lograda, revelaban todas la fisuras de la distorsión. Nada estaba en su lugar, ya que vivíamos en un estado de transición en que los restos del mundo antiguo se burlaban de una modernidad estúpida que se instalaba con penas y trabajos. Nos entercábamos en empalmar objetos incongruentes, “mundos” incompatibles que, yuxtapuestos, superpuestos en unas configuraciones improvisadas, chocaban entre sí, de modo que siempre he tenido la sensación de vivir en una tierra de nadie . He visto desaparecer épocas decrépitas y renacer periodos que ya se desfiguraban cuando apenas acababan de comenzar. He presenciado el crecimiento de las épocas que se sucedían con un ritmo vertiginoso, sin que pudieran alcanzar una articulación armoniosa. Todo se me presentaba en desorden, y en realidad todo estaba desordenado. Sin embargo, aprendí que el espacio y la ciudad que lo representa no surgen así como así, por casualidad; que detrás de estas metamorfosis hay un pensamiento que las ve, las columbra, un alma que las proyecta y una visión que las pone en práctica. Aprendí una cosa: que entre el hábitat, es decir el espacio construido, y por tanto hablo de la ciudad, y el espacio mental hay muchas correspondencias; y también que no podemos modificar el primero sin alterar el segundo, y que, a fin de cuentas, el espacio mental es lo que modela y estructura el hábitat y el espíritu de una ciudad. Cuando el pensamiento estalla, cuando se desorienta y pierde su centro de gravedad, se producen entonces todas las derivas posibles, incluso las más absurdas. Esto es lo que, por desgracia, estamos viendo aparecer en las megalópolis del sur, las ciudades monstruosas y tentaculares que no sólo contaminan el aire que respiramos, sino que también envenenan nuestra alma: porque la fealdad no es una contaminación como cualquier otra, sino que además supone una agresión a nuestro gusto estético.

La arquitectura siempre ha estado al servicio de un sueño colectivo, de una utopía o de una ilusión. Resulta imposible entender el París haussmaniano sin la ideología del Segundo Imperio, tal como resulta difícil captar la belleza fastuosa de la arquitectura monumental de la Ringstrasse de Viena sin tomar en cuenta la monarquía de los Habsburgo y el papel dominante de la burguesía y sus valores supremos, es decir el derecho ( das Recht ) y la cultura ( die Kultur ), que se singularizan a través de cuatro edificios de estilos diferentes: el Parlamento neoclásico (Reichsrat), el Ayuntamiento gótico (Rathaus), la Universidad, de estilo renacentista, y el barroco Teatro de la Ciudad (Burgtheater). El urbanismo de una ciudad como la Ispahán durante la dinastía de los safávidas [1501-1722] habría sido inconcebible sin considerar el arquetipo del Jardín del Paraíso , que siempre ha influido las manifestaciones del arte persa. Así, cualquier estructura espacial comporta una manera de ser, un modo particular de entender el mundo, de captar su significado. Si permiten que me cite a mí mismo, una vez escribí: Cuando vamos de Benarés a Ispahán, y después a París, para terminar en Los Ángeles, no sólo atravesamos espacios diferentes, sino que nos dejamos impregnar por mundos heterogéneos. Ya vemos, en Benarés, cómo la simultaneidad de todas las etapas de la vida se despliega como en la visión cinematográfica del Samsara ‘el ciclo indefinido de las transmigraciones'; ya nos elevamos, en Ispahán, ante la visión mágica de las cúpulas turquesa, casi en estado de levitación; ya miramos, en París, la odisea de ‘el Espíritu' y de sus representaciones sucesivas en el tiempo; ya nos extendemos, en Los Ángeles, en la horizontalidad aburrida de lo mismo y de sus numerosas metástasis.

El motivo del hecho de que el hombre sea capaz de proyectar espacios tan diferenciados, que sea capaz de adquirir esta diversidad de presencias en el mundo, es que todos estos “espacios” forman parte de su naturaleza, que quizá representan los diferentes paisajes de la topografía de su alma, y que aunque los rechace, los atropelle el asalto de la modernidad triunfante, pueden resurgir por vías indirectas, y denunciar a gritos o caricaturizadamente su existencia reprimida, como los edificios grotescos, desfigurados, deformes que, en el Irán actual, se manifiestan en las horribles estructuras de las mezquitas, que excluyen cualquier sentido de la proporción, como si ya no fuera posible siquiera copiar los modelos antiguos. O estas fachadas estridentes, dizque modernas, que son como llagas mal cicatrizadas y harapos rasgados que nos dejan ver un mundo en plena descomposición, una tierra de desperdicios , triste y a veces ridícula.

Toda ciudad auténtica es también un palimpsesto, un pergamino escrito y pintado, pero con rastros de escrituras y figuras antiguas ocultos y legibles debajo de las páginas de su historia. De modo que no es casualidad que Freud, en El malestar en la cultura , compare los estratos de la psique con las capas arqueológicas de la ciudad de Roma, porque Roma es un verdadero palimpsesto, donde junto a los restos y ruinas de la ciudad clásica antigua encontramos las construcciones medievales, las grandes obras del Renacimiento y los suntuosos palacios barrocos, y eso sin tener en cuenta los edificios más modernos.

Todo se mezcla allí: la vejez unida a la juventud, lo sublime junto a lo más vulgar; las épocas se entrecruzan, y todo en un crecimiento orgánico inigualable en el mundo. Pero la ciudad también se puede convertir en una imagen que represente el mundo y la historia. Por ejemplo, París. Me parece que no hay otra que ofrezca este raro carácter de liber mundi , es decir que sea un manuscrito de piedra, un paisaje de reminiscencias cuyo desciframiento nos inicia en el alma misma de Occidente. Un amigo mío, el cineasta rumano Paul Barba-Negra, tiene una visión muy sugerente de París, que explica de cierto modo la vocación histórica de la ciudad como un movimiento que va del este al oeste, aguas abajo del Sena, o sea de la Catedral de

Nuestra Señora a la Plaza de la Estrella, y en el camino hacia el este encontramos las sucesivas etapas de la migración del espíritu. Si la Catedral gótica en el corazón de la Isla de San Luis es la aurora naciente de la luz, un microcosmos perfecto que integra en su sueño de piedra la ciencia total, cosmológica del mundo –por lo menos para el hombre medieval–, el Palacio del Louvre –residencia de los príncipes– es el centro de la santificación del poder temporal, ya que aquí el poder absoluto del rey sacerdote sustituye la ciencia cósmica de la totalidad. Y más hacia el oeste llegamos a la Plaza de la Concordia, donde el derecho divino de los soberanos Capetos fue sacrificado en el altar de la Revolución. Mientras que, más hacia el oeste aún, el Arco del Triunfo –de la Plaza de la Estrella (Plaza Charles de Gaulle)– inaugura el esplendor del Imperio Napoleónico, el de la difusión de la nueva ideología liberal por todos los rincones de la Tierra. En realidad no sé decir si nos encontramos delante del crepúsculo de los dioses o ante el progreso fulgurante del pensamiento humano, como afirmaba Condorcet. Como quiera, el movimiento hegeliano encuentra en París sus transformaciones arquitectónicas más elocuentes, y en ningún otro lugar del mundo vemos un escenario más completo de las obras del pensamiento en el espacio y en el tiempo.

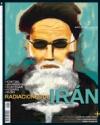

Abandono aquí mis digresiones y retomo el tema de nuestro coloquio, que es la ciudad de Teherán. ¿Se trata de una ilusión, como lo fue la París de Baudelaire, aquel visionario de la modernidad, cuando develaba “los pliegues sinuosos de las viejas capitales”, donde hasta el horror puede ser una maravilla? O quizá es como aquella San Petersburgo espectral, onírica, fantasmagórica que soñaron e imaginaron Gógol y Dostoievski? ¡No, en absoluto! Teherán, al contrario de Ispahán, que es por sí misma un microcosmos, nunca fue una ciudad emblemática, ni tuvo el prestigioso estatus de una ciudad llena de historia. Y otra pregunta: ¿es Teherán, como Estambul y Roma, y otras urbes antiquísimas, una ciudad palimpsesto? Pues no, ¡tampoco! Porque, en realidad, sólo tiene dos siglos de antigüedad, aunque los indicios de su existencia, gracias al prestigio de la antigua ciudad de Raghés, muy cercana, se remonten al siglo XI o XII, y ello le haya conferido cierta aura. Convertida en capital del Imperio Persa a fines del siglo XVIII, por decisión de Agha Mohammad Khan, fundador de la dinastía Qadjar [la cual duró de 1781 a 1925], Teherán no dejó de ser, con todo y los sucesivos embellecimientos que los soberanos Qadjar realizaron en ella, un lugarcillo más o menos agradable, más o menos sociable, encerrado en sí mismo como una madreperla, cuya arquitectura anunciaba ya la decadencia de una visión que, en la época de la dinastía Safávid, había llegado a su apoteosis; mientas que de los reyes Qadjar sólo se reflejaba el crepúsculo y la decadencia. Bajo la dinastía Pahlavi [1925-1979], Teherán conoció un verdadero desarrollo moderno, con anchas avenidas rectilíneas orientadas de norte a sur y de este a este, bordeadas de arboles, que transformaron el espíritu oriental de la ciudad. Esta nueva configuración provocó una división sociológica entre el norte moderno, habitado por los ricos occidentalizados, y el sur más tradicional, donde la gente vivía aún alrededor del zoco y de los restos más o menos conservados de una época ya pretérita. El paisaje urbano cambió radicalmente a raíz de la creación del espacio público alrededor de plazas y jardincillos. Se construyó una universidad, centros administrativos, un banco central y un museo nacional, y nació un estilo imperial nuevo: el “neoaqueménida”. En esta tarea inmensa participaron muchos arquitectos extranjeros, armenios e iraníes, la mayoría de los cuales se habían formado en la Escuela de Bellas Artes de París. Pero todas estas obras, a pesar de su importancia, fueron esfuerzos furtivos que se deshilvanaron con el tiempo, y la ciudad no alcanzó la categoría de metrópoli hasta el reinado de Mohammad Reza Shah Pahlavi, el último rey del antiguo régimen. Por último, después de la revolución, creció desmesuradamente, tanto en extensión como en altura, y se dejó invadir por la masa aplastante del éxodo rural para convertise, a la larga, en una megalópolis empobrecida, un útopos adverso –el lugar que no es lugar–, sin carácter ni identidad. Y con todo, ¿no gozaba ya Teherán de un emplazamiento privilegiado? Me refiero al esplendor de la cadena montañosa del Alborz que rodea la ciudad por el norte, y que cualquiera con un mínimo de gusto pensaría que, en una localización como ésta, un desarrollo urbano, por poco inteligente y meditado que fuera, debería haber puesto de relieve este don excepcional que la naturaleza nos había regalado con tanta generosidad. Pero no fue así, y se hizo todo lo posible por hacerlo desaparecer, por destruirlo con una ira casi feroz.

Antes de continuar con el hilo de esta idea, déjenme describirles esta ciudad tal como la conocí cuando era niño y tal como ahora la veo, a las puertas de mi senectud. Se trata de una historia que abarca más de sesenta años. Comienza en los años cuarenta y continúa todavía hoy. Huelga decir que no me alcanzará el tiempo de entrar en detalles. Trataré, pues, de condensar mis impresiones. El famoso Dar-al-Khalafeye Nasseri , que es como se llamaba Teherán en la época del rey Nasser Eddine Shah Qadjar –asesinado al finalizar el siglo XIX , tras casi cincuenta años de reinado–, había desaparecido como un espejismo. Nosotros vivíamos en el barrio del norte de la ciudad, en una casa art déco construida a principios de los años treinta por el arquitecto armenio Vartan Avanessian, una casa que ya no tenemos pero que todavía existe, en un estado de ruina total. La Teherán de los años cuarenta era aún una ciudad pequeña, y la gente se desplazaba en carruajes ínfimos, dorochkés les decíamos. El barrio moderno comprendía seis o siete avenidas principales, en que estaban todas las novedades, los cines, los cafés, los hoteles y las embajadas. Cuando entrábamos al sur de la ciudad descubríamos un mundo totalmente distinto. La modernidad y la tradición tenían su espacio propio, estaban separadas por una frontera invisible. Había mucha cortesía en las costumbres de los barrios modernos, los señores que se encontraban en la avenida de Estambul –el centro palpitante de la ciudad– se saludaban inclinándose y levantando el sombrero. Las mujeres no llevaban velo, y la elegancia de algunas era extraordinaria. Cuando comparo aquella Teherán con la que miro hoy día, me figuro que he ido hacia atrás en el tiempo, y que ahora me encuentro en una época anónima, ilocalizable, donde los rascacielos y las autopistas gigantes atraviesan una civilización no identificable desde el punto de vista histórico: no se trata ni del Irán tradicional del pasado ni del nacimiento de la modernidad, tal como la conocí durante mi infancia. Pero más adelante volveré sobre esta cuestión. Volvamos a los años cuarenta. En esa época sentíamos una gran seguridad afectiva, nos adaptábamos al ritmo de las estaciones y de la transhumancia. En invierno nos quedábamos en la ciudad. En verano nos trasladábamos a la periferia del norte, hacia las alturas, muy cerca de las montañas. Allá nos encerrábamos en un lindo jardín. Estábamos a salvo del tiempo, de las vicisitudes, vivíamos aislados en un mundo totalmente mágico. La Teherán de los años cuarenta, la mía, era ya una ciudad civilizada y multicultural. En nuestra callecita convivían todas las minorías. Frente a nosotros, al norte de la calle, vivía una agradable familia judía, en un pabellón al estilo de la dinastía Qadjar; probablemente ellos eran más persas que todos nosotros. Al fondo, al este, una familia musulmana de grandes terratenientes; hacia el oeste de la calle (yendo de este a oeste) estaba la consulta de un médico mazdaísta muy respetado por todos; casi frente a él, el establecimiento del ebanista armenio Aram, un artesano excelente y honesto que venía con frecuencia a la casa a reparar o fabricar algunos objetos, y en la punta de la calle que desembocaba en la gran avenida Saadi, una familia de inmigrantes griegos que me fascinaban con sus cantos melodiosos. Añadamos a este séquito a nuestro chofer Thomas, un sirio que fue tal vez el hombre más generoso que he conocido nunca. Convivimos por años en armonía en un espacio bastante reducido, sin odios ni racismo, y con mucha simpatía los unos por los otros. Así aprendí a querer a mis semejantes en la diversidad y a poca distancia.

En mi vida ha habido dos acontecimientos principales: en primer lugar, la ocupación de mi país en 1941 por parte de las fuerzas aliadas, durante la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía seis o siete años, y lo recuerdo todo muy bien. Y mucho más tarde, casi cuarenta años después, ya maduro, viví otra ocupación, aunque más bien se trataba de una invasión desde adentro: la horda furiosa de los desheredados que se apoderaron de la ciudad y ocuparon todos los rincones, eliminando todo lo que osara oponerles resistencia, de manera que los antiguos habitantes tuvieron que “emigrar” adentro de sus casas y convertirse en exiliados endógenos. En realidad, la primera ocupación fue menos larga y menos importante para nosotros, porque, en primer lugar, nos abría nuevos horizontes hacia un mundo desconocido, y en segundo lugar porque, aparte de los soviéticos que crearon un estado títere en el Azerbaiyán, los otros ocupantes se fueron en el momento oportuno. Ése era nuestro primer contacto con el mundo occidental a gran escala. Vimos cómo llegaban los rusos, los ingleses y los estadounidenses, y de la noche a la mañana todo cambió. La transformación del país fue rápida en extremo, y era la primera vez que recibíamos una dosis tan copiosa de occidentalización. La gran novedad eran los estadounidenses. Nos parecía que ya los conocíamos un poco gracias al cine. No podemos subestimar la influencia enorme de Hollywood en todos nosotros. Todos nos hemos alimentado y formado a través de las imágenes que nos proyectaban las fábricas de sueños estadounidenses. De seguro el fenómeno de la mimesis intervenía en todos los ámbitos; tal vez nos dejábamos americanizar sin querer. De modo que, cuando llegaron, nos parecía que ya los conocíamos un poco. Los ingleses no nos inspiraban confianza, por su pasado colonial y su poder, y nos manteníamos a cierta distancia de ellos, discretos, un poco a la sombra. Los rusos no salían gran cosa de sus cuarteles; se los veía tristes, como si cargaran sobre la espalda todo el sufrimiento de la humanidad. Los estadounidenses, en cambio, no sólo andaban por todas partes, sino que trajinaban toda clase de productos: aquello era el cuerno de la abundancia, la cueva de Alí Babá. Hablaban con nosotros y nos ofrecían chocolate y chicles. Todo el mundo trataba de hablar inglés. Las tres categorías sociales que se advertían eran las prostitutas, los camareros y los limpiabotas. Trajeron también la cultura de los accesorios: los cascos coloniales de fibra, los anteojos para el sol al estilo de McArthur, los armazones de antojos y las botas de una excelente calidad. Nos fascinaba todo lo que salía de las fábricas, lo considerábamos como la venganza de la industria contra la artesanía. Habría que esperar a la industrialización del país, la transformación de Teherán en una metrópoli internacional, en los años sesenta y setenta, para que el artesanado recuperara a nuestros ojos el aura que había perdido.

No podré hablar de la Teherán de los años cincuenta, ya que entonces estudiaba en Europa, pero el periodo que comprende las décadas de los sesenta y los setenta representa un gran salto adelante en todos los campos. Teherán siempre ha sido una ciudad pobre en lo que toca a monumentos históricos. Su verdadera infraestructura moderna se empezó a desarrollar en los años sesenta, y sobre todo a partir de 1970, cuando la ciudad se convirtió casi en una metrópoli a raíz de la construcción de grandes hoteles, hospitales, un teatro de la ópera, bancos y numerosos centros administrativos y comerciales. En 1969 la empresa Farmanfarmayan elaboró un plan urbanístico para establecer los límites de la urbe por veinte años, y organizar los barrios en diversas zonas comerciales y residenciales. El objetivo era controlar el crecimiento salvaje de la capital. Pero después de la revolución las cosas cambiaron radicalmente. Vimos surgir un sismo, como una separación de las placas tectónicas, un desplazamiento masivo de la población, de la periferia y las zonas rurales hacia la ciudad, de modo que su fisonomía se modificó hasta el punto que asistimos, por decir así, al empobrecimiento extremo de la ciudad. Es cierto que, con el tiempo y la aparición de una generación nueva más o menos liberada de las obligaciones sociales, las cosas se suavizaron ligeramente, y se comenzó a trabajar para construir una gran red de autopistas, renovar los barrios del sur de la ciudad, crear grandes centros culturales –como el Centro Bahman, situado en el antiguo trasquiladero–, mejorar los servicios públicos, etc. Pero todo esto no convirtió Teherán en una ciudad amigable ni en una verdadera metrópoli. Por este motivo, cualquier persona que viva hoy en esta ciudad inclasificable y sin memoria no se puede abstener de hacerse esta pregunta fatal: ¿dónde estoy? ¿Estoy en una ciudad o en un útopos –aquel lugar que no es lugar– hostil en el que sólo las montañas majestuosas permiten que me oriente? ¿Cómo puedo desplazarme, con los inmensos embotellamientos que hay? ¿Cómo respirar, si el aire esta envenenado, si el ambiente de la ciudad asfixia, si la fealdad se mira dondequiera y las paredes de los edificios están atestadas de pintadas y consignas que ora enaltecen a los mártires ora vituperan sin tregua a Occidente? Así, recibimos un constante bombardeo de imágenes funestas de muerte, de sacrificio y de resentimiento, y nos abate el ininterrumpido martilleo de los medios de comunicación, que no cesan de inculcarnos, hasta la saciedad, los ritos y preceptos de la religión del Estado. Esto me recuerda lo que decía Cornelius Castoriadis sobre la Rusia soviética: “Conocíamos ya sociedades humanas con una injusticia y una crueldad ilimitadas. No conocíamos muchas que no hubieran producido cosas bellas. No conocíamos ninguna que no hubiera dado más que fealdad positiva. Ahora conocemos una, gracias a la Rusia burocrática.” Lo que dice Castoriadis sobre el régimen soviético se puede afirmar también, de otra manera y guardando las distancias, del Irán actual. El menosprecio por todo lo que es bello, el rechazo de todo lo que exalta los sentidos, demuestra, a mi entender, una actitud que recuerda mucho más la fealdad de los regímenes totalitarios que la rígida devoción de las comunidades islámicas tradicionales, en las que cierta dejadez filosófica aligeraba la pesadumbre de los usos ancestrales. Precisamente esta faceta “moderna”, totalitaria, confiere a la fealdad una categoría propia, y le hace adquirir una dignidad casi ontológica.

Otra característica de esta ciudad es la oposición entre lo exterior y lo interior . Cuanto más hostil es el exterior, por lo menos para cierta clase de personas que tenían la costumbre de pasear por las calles, más intensa se vuelve la vida clandestina en el interior, y más contrasta con la pesada austeridad externa. La juventud rebelde –la que traspasa todos los límites permisibles gracias a su atuendo ostentoso y a su comportamiento heterodoxo– está en todas artes, en las calles y los pocos bares donde se puede llevar una vida de relación más o menos normal. Pero esto no es más que un aspecto de su vida, ya que los jóvenes viven también en la clandestinidad, llevan una vida subterránea, organizan su propio círculo social y su medio individualizado. Si yuxtaponemos los diversos oasis de encuentro en este inmenso desierto que es la vida en Teherán, veremos que forman un rosario de mundos diversos, engarzados unos con otros como en un caleidoscopio de vidrios de colores. Este mosaico de una ciudad que evoluciona en épocas distintas y en periodos históricos desfasados es una de las notas más notables de Teherán. Debajo de la capa inquietante y enajenante de esta ciudad empobrecida, palpita intensamente una segunda vida secreta donde conviven todos los niveles históricos, que proyectan una vistosa retacería invisible para quienes no logran penetrar este mundo oculto y abigarrado. En su libro Héritage de ce temps Ernst Bloch habla de la falta de contemporaneidad ( Ungleichzeitigkeit ) de la situación alemana antes de que Hitler tomara el poder, en 1933. Esta oposición revela al mismo tiempo “un pasado no puesto al día” y “un futuro obstaculizado”. Esto es lo que vemos también, de otro modo y en un contexto del todo diferente, en Irán, a pesar de que esta falta de contemporaneidad es menos nítida, más matizada, y muestra una extensa gama de tonos que van de los colores y reflejos más oscuros a los más ricos y claros, y revela, como ya he dicho arriba, un arco iris de todos los ámbitos históricos del pensamiento. Por último, esta situación se ha convertido en el orden de un planeta globalizado en que las culturas se revuelven y entrecruzan, donde la red de la intercomunicación une todas las identidades imaginables, y donde gracias a internet la gente se comunica en tiempo real y tiene acceso a la memoria del mundo. Buena parte de la juventud iraní, desentendida de la ideología oficial, duda entre diversas opciones: ya sea aprovechar el momento, sin preocuparse por el mañana, o refugiarse en la droga, el alcohol y los placeres de la carne, es decir el puro hedonismo; ya recurrir a una mística un poco New Age, una mística que, nos guste o no, hunde sus raíces en la tradición espiritual del país, cosa que por otra parte explica el vigoroso renacimiento de poetas como Haafez o Mawlana Roumi, que se han convertido en marcas de ventas; o bien mostrar curiosidad por todo el pensamiento occidental, e interesarse por los grandes filósofos, con Nietzsche y Heidegger a la cabeza, seguidos por los supuestos posmodernos como Foucault, Derrida y Deleuze. Paradójicamente, en Irán los libros filosóficos se venden más que las novelas. Pero la revolución de las transmisiones ha dado lugar a un acontecimiento: una explosión electrónica y un gran enredo en la cabeza de la gente. Estamos ante una suerte de heterogénesis , muy parecida a lo que ocurre en los países occidentales. La globalización, más que nada, da lugar a que todos los temas de actualidad se absorban, y más cuando la gran red de las redes (la web) pone a la gente en contacto con el mundo. Un ejemplo, y perdonen que lo utilice, porque me afecta personalmente, pero visto que el tema está relacionado precisamente con la globalización, me tomo la libertad de señalárselo. En Irán, la traducción persa de mi libro La lumière vient de l'Occident tuvo bastante éxito y ejerció cierta influencia entre los jóvenes. Quizá era la primera vez que alguien hablaba del multiculturalismo, de las identidades plurales, de la conciencia híbrida, de la fragmentación de las ntologías clásicas, de la fascinación del budismo. Fueron muchos los jóvenes que vinieron a verme, de modo que sin ser consciente de ello debí tocarles un punto sensible. Algunos me preguntaban cómo era posible que la gente se interesara a la vez por la mística persa, por el zen, la ciencia ficción y las magias de la virtualidad. Parece, me decían, como si hubiera quedado atrás la época de las oposiciones binarias, como modernización-tradición, Occidente-Oriente, Norte-Sur. Vivimos en un mundo multipolar, parcelado, pluralista. La democracia ya no es un lujo, sino una necesidad vital, puesto que sin ella nunca nos sentiríamos responsables desde el punto de vista político y no podríamos participar en los asuntos de nuestro país. En cierta manera, estos jóvenes se encontraban en el mismo clima espiritual que los adeptos del New Age, tenían las mismas inquietudes por el bienestar y por la transformación interior de la personalidad. La religión tradicional ya no satisfacía sus necesidades individuales, y buscaban, a su manera, es decir individualmente, su camino, o, dicho de otro modo, su Grial. Con todo esto quiero decir que los trastornos que ocurren en la sociedad iraní son muy complejos y no se pueden reducir a cuatro fórmulas lacónicas. La revolución iraní supuso también, en otro nivel, la explosión de nuestro inconsciente colectivo, que, al expulsar todos los fantasmas subliminales, acumulados desde hacía siglos en la memoria ancestral, también los exorcizó. De modo que supuso una catarsis masiva, nacional. Y esto me lleva a la última característica de esta ciudad, que me servirá también de conclusión.

Les he hablado de la oposición entre lo exterior y lo interior, y también señalé la ebullición de fértiles secretos que se produce en la mente de las personas. Pero hay otro acontecimiento que se ha de tomar en cuenta, la laicización de las costumbres que surge de las profundidades de la sociedad. Al igual que en otros tiempos –vimos, por ejemplo, cómo en las calles y universidades aparecían muchachas cubiertas con un paño negro y jóvenes sin rasurar, y la lectura semiológica de los gestos revelaba ya una transformación esencial en el pensamiento–, hoy día se produce el mismo fenómeno, pero a la inversa. Sólo hay que observar a las muchachas y los muchachos para darse cuenta, para entender que se han traspasado con creces los límites lícitos que señala el orden islámico; que ya no se trata sólo de un cambio de actitud, sino de una verdadera rebelión en las costumbres, la cual se manifiesta, por ejemplo, en el maquillaje intenso de las mujeres, que condensa en su rostro todo lo que oculta el resto de su cuerpo, o bien en la actitud despreocupada y a veces afeminada de los hombres. En resumidas cuentas, todas estas señas anuncian sin tapujos que Teherán está a las puertas de un cambio esencial, y que debajo de los faroles de esta ciudad gris y triste late un mundo prodigiosamente nuevo, muy diferente del antiguo; y que el día en que estas fuerzas subterráneas surjan a la superficie veremos, si no lo hemos visto ya, un cambio radical de las perspectivas. Y el carácter laico aparecerá bien fresco desde las entrañas de la llamada sociedad islámica.

Así las cosas, ¿qué puesto ocupa esta ciudad en el conjunto del mundo islámico? Creo que, tomando en consideración que somos el primer país que ha vivido esta experiencia inédita en la historia, y si se tiene en cuenta que, gracias a la explosión de nuestro inconsciente colectivo, nos hemos liberado de manera histórica, y hemos entendido la insignificancia de los sueños imposibles, e incluso hemos comprendido que cualquier retorno a un orden utópico y arcaizante es un engaño y una trampa, puede decirse que todo esto hace que nos hayamos adelantado a los otros países islámicos, que viven todavía con la esperanza de un cambio de dirección como éste. Digamos además que nosotros ya esperamos ver un día el final del túnel, mientras que ellos aún procuran recorrerlo. Por este motivo, y contando con el fracaso de esta experiencia, un día la religión abandonará el espacio público y se convertirá, tal vez en un futuro no muy lejano, en un asunto privado, y Teherán, el escenario de este cambio importante en todo el Medio Oriente, será sin duda alguna el símbolo vivo y elocuente de esta transformación.